本文为学习操作系统源码

(低并发编程)所作笔记,仅供学习参考,不做任何商业用途,若有侵权,请联系删除。

第九回 | Intel

内存管理两板斧:分段与分页

第九回

| Intel 内存管理两板斧:分段与分页 (qq.com)

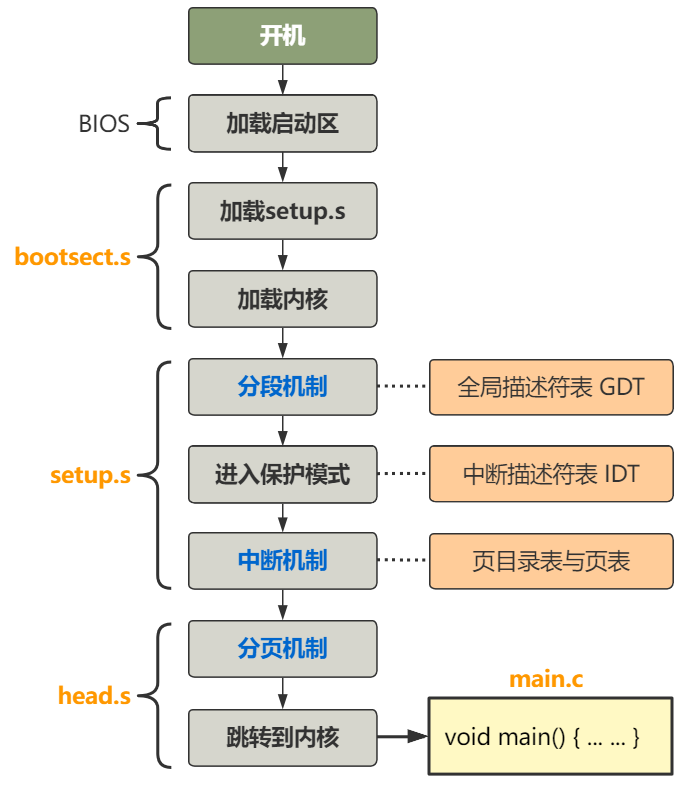

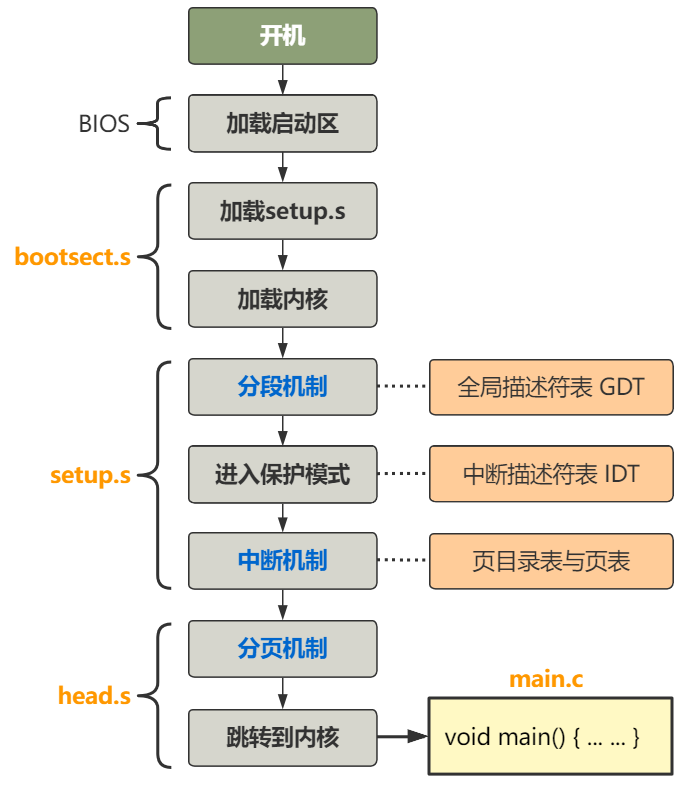

上回head.s代码重新设置了gdt与idt。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

| jmp after_page_tables

...

after_page_tables:

push 0

push 0

push 0

push L6

push _main

jmp setup_paging

L6:

jmp L6

|

开启分页机制,并且跳转到main函数。

如何跳转到之后用 c 语言写的 main.c 里的 main

函数,是个有趣的事,也包含在这段代码里。不过我们先瞧瞧这分页机制是如何开启的,也就是

setup_paging 这个标签处的代码。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

| setup_paging:

mov ecx,1024*5

xor eax,eax

xor edi,edi

pushf

cld

rep stosd

mov eax,_pg_dir

mov [eax],pg0+7

mov [eax+4],pg1+7

mov [eax+8],pg2+7

mov [eax+12],pg3+7

mov edi,pg3+4092

mov eax,00fff007h

std

L3: stosd

sub eax,00001000h

jge L3

popf

xor eax,eax

mov cr3,eax

mov eax,cr0

or eax,80000000h

mov cr0,eax

ret

|

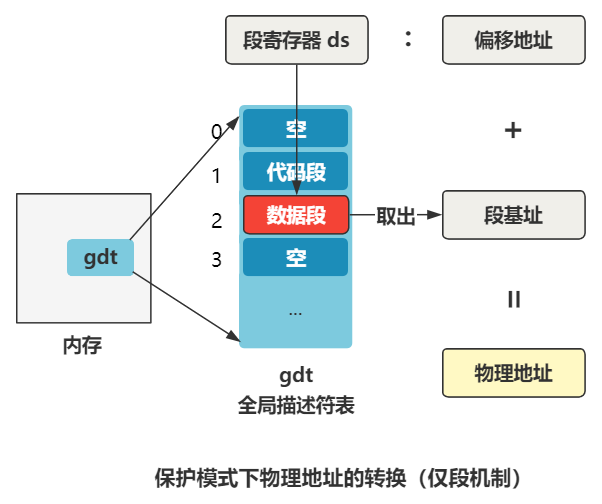

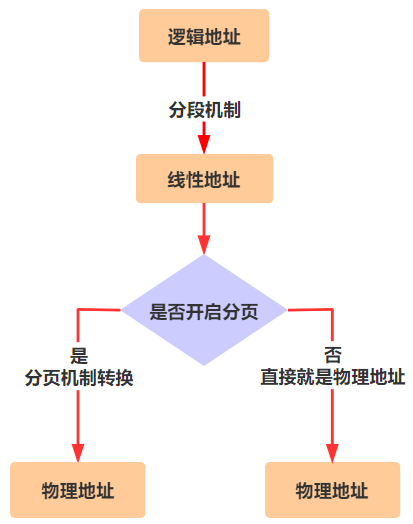

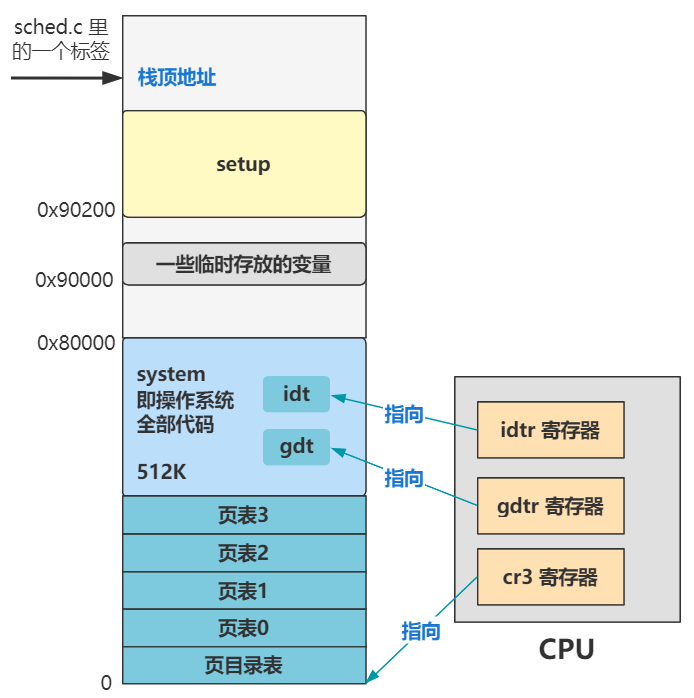

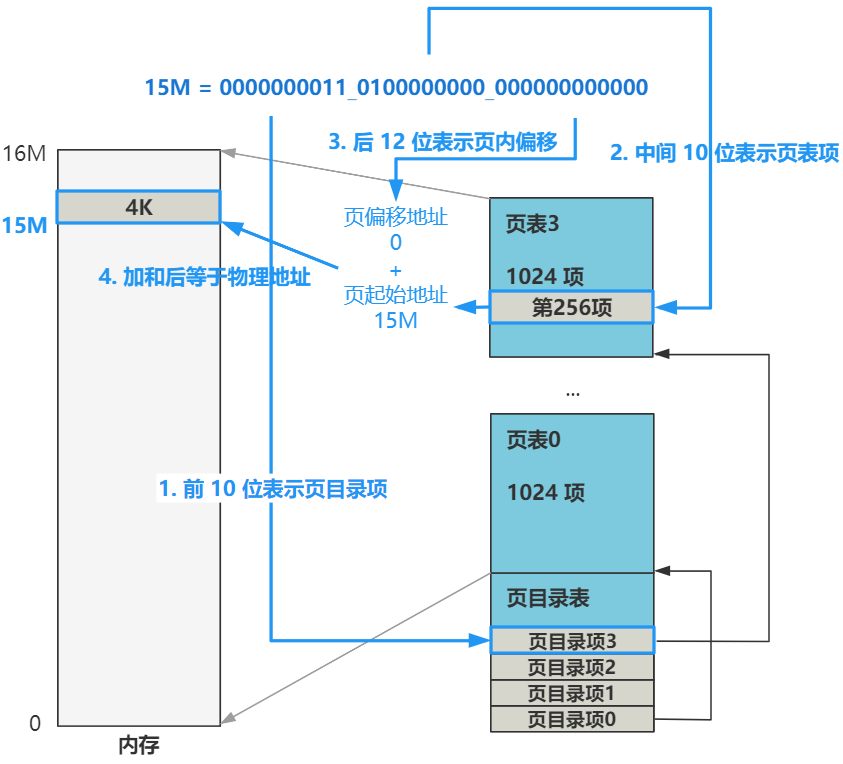

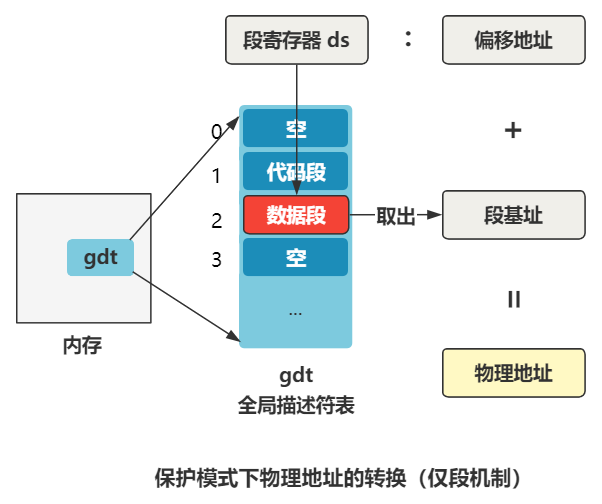

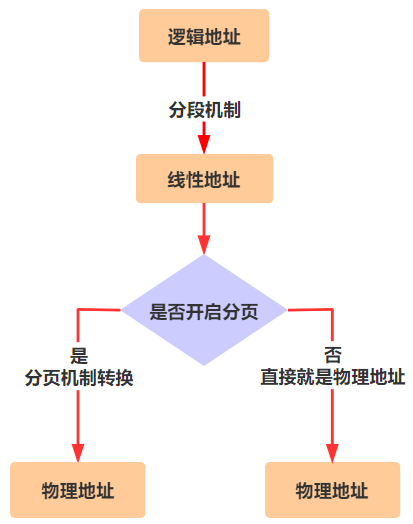

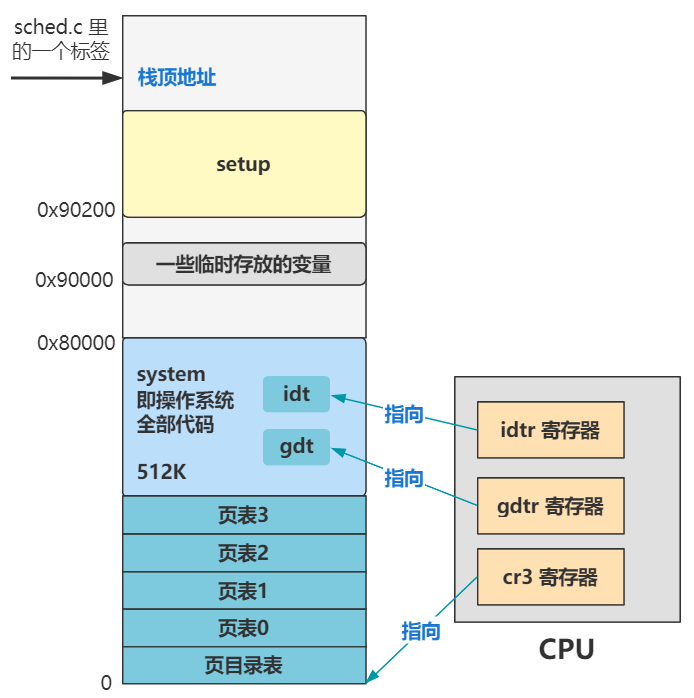

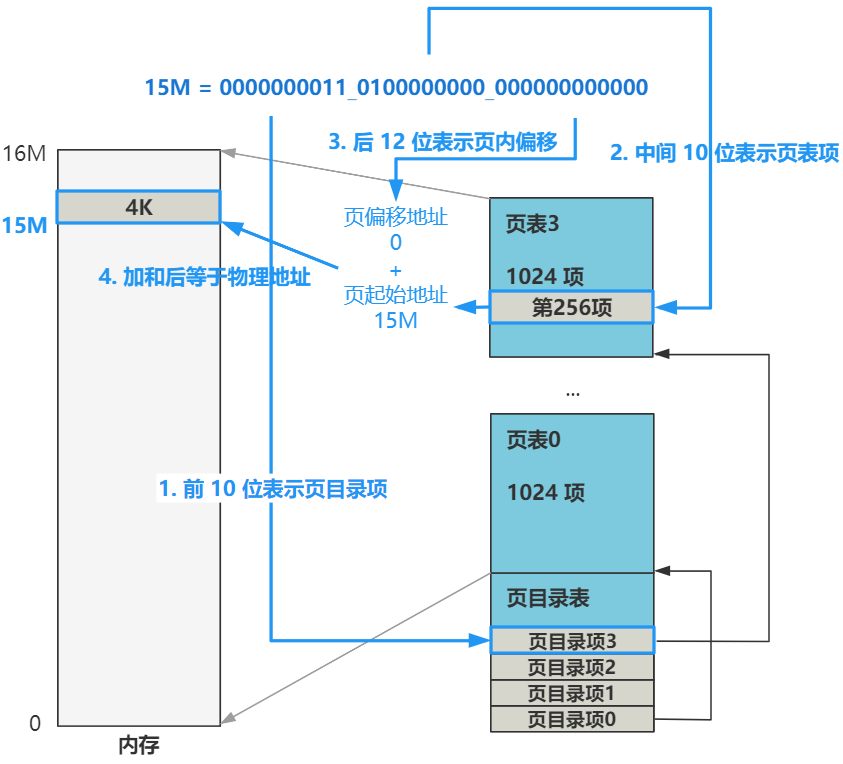

也就是说,在没有开启分页机制时,由程序员给出的逻辑地址,需要先通过分段机制转换成物理地址。但在开启分页机制后,逻辑地址仍然要先通过分段机制进行转换,只不过转换后不再是最终的物理地址,而是线性地址,然后再通过一次分页机制转换,得到最终的物理地址。

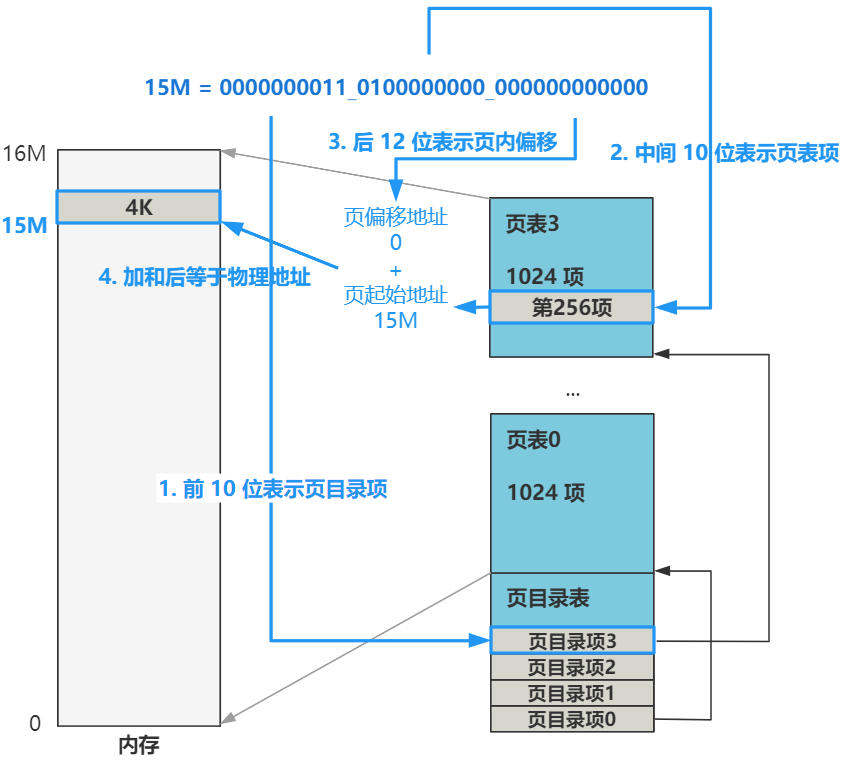

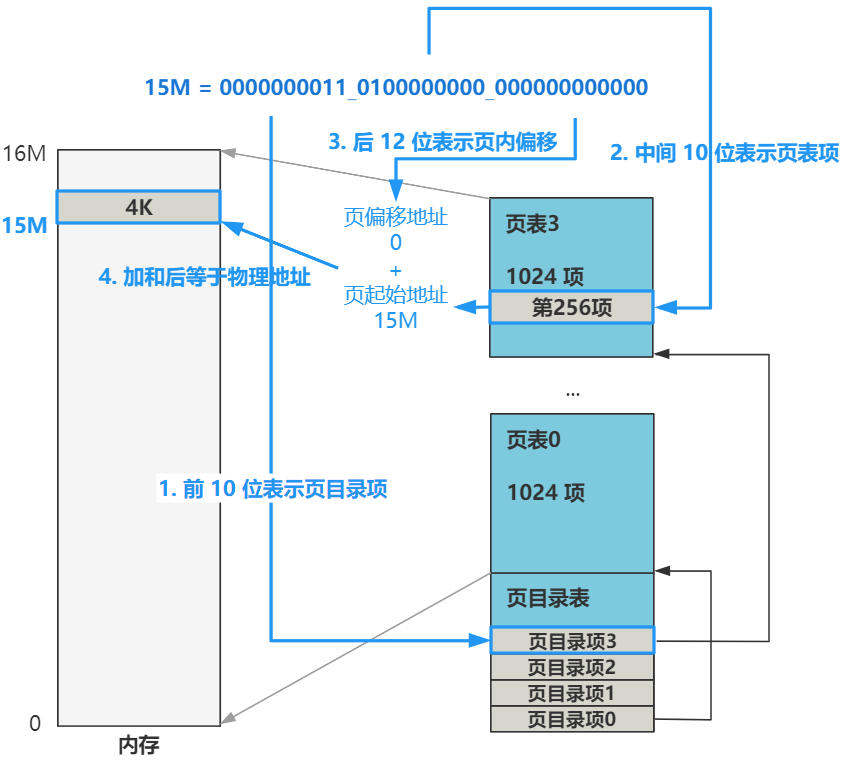

比如我们的线性地址(已经经过了分段机制的转换)是

15M

二进制表示就是

0000000011_0100000000_000000000000

而这一切的操作,都由计算机的一个硬件叫

MMU,中文名字叫内存管理单元,有时也叫

PMMU,分页内存管理单元。由这个部件来负责将虚拟地址转换为物理地址。

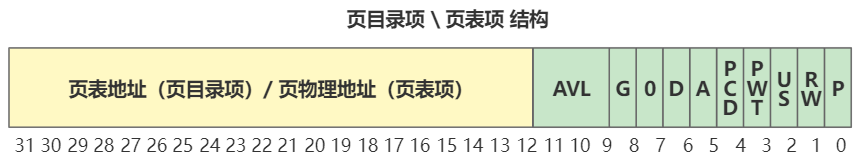

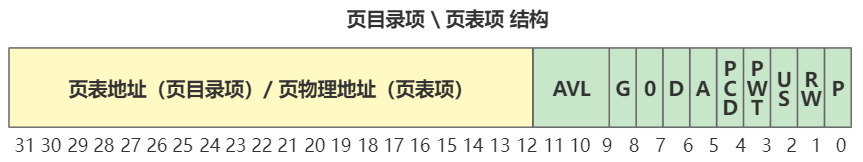

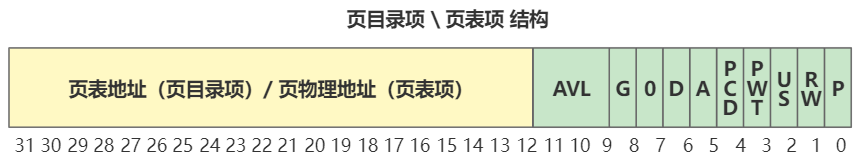

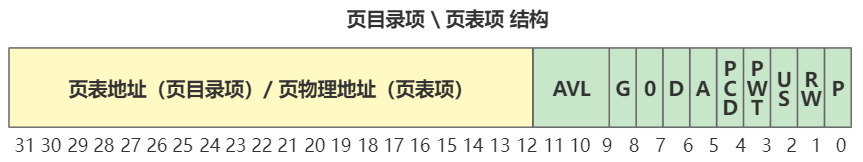

所以整个过程我们不用操心,作为操作系统这个软件层,只需要提供好页目录表和页表即可,这种页表方案叫做二级页表,第一级叫页目录表

PDE,第二级叫页表 PTE。他们的结构如下。

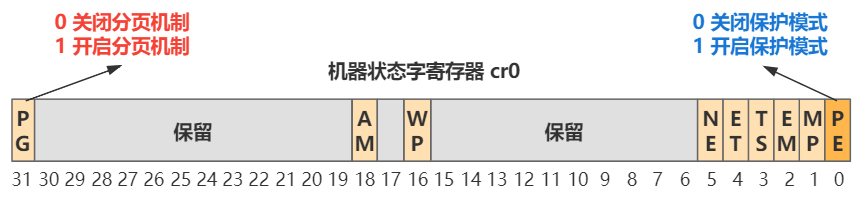

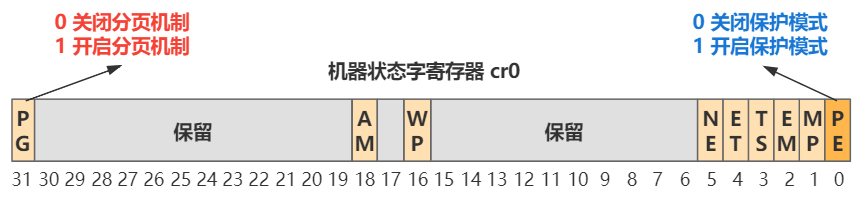

之后再开启分页机制的开关。其实就是更改 cr0

寄存器中的一位即可(31

位),还记得我们开启保护模式么,也是改这个寄存器中的一位的值。

所以这段代码,就是帮我们把页表和页目录表在内存中写好,之后开启 cr0

寄存器的分页开关,仅此而已,我们再把代码贴上来。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

| setup_paging:

mov ecx,1024*5

xor eax,eax

xor edi,edi

pushf

cld

rep stosd

mov eax,_pg_dir

mov [eax],pg0+7

mov [eax+4],pg1+7

mov [eax+8],pg2+7

mov [eax+12],pg3+7

mov edi,pg3+4092

mov eax,00fff007h

std

L3: stosd

sub eax,00001000h

jge L3

popf

xor eax,eax

mov cr3,eax

mov eax,cr0

or eax,80000000h

mov cr0,eax

ret

|

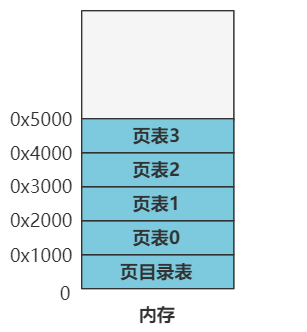

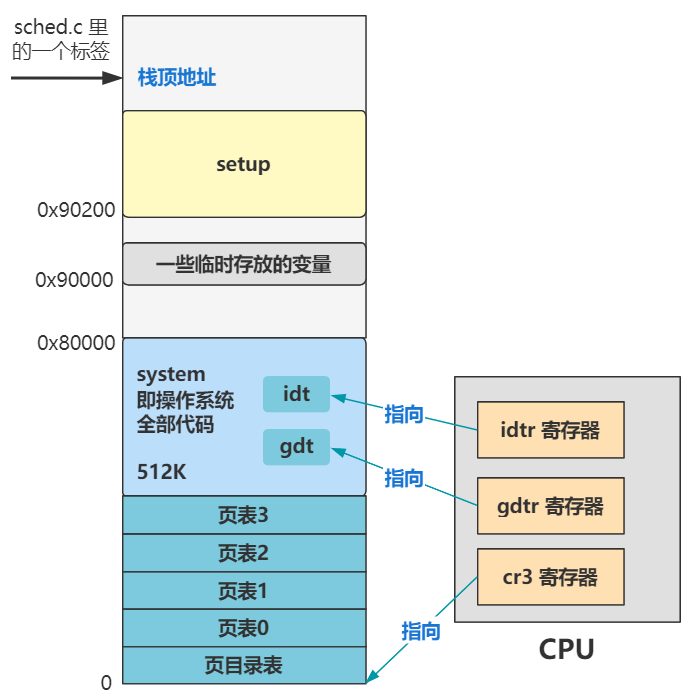

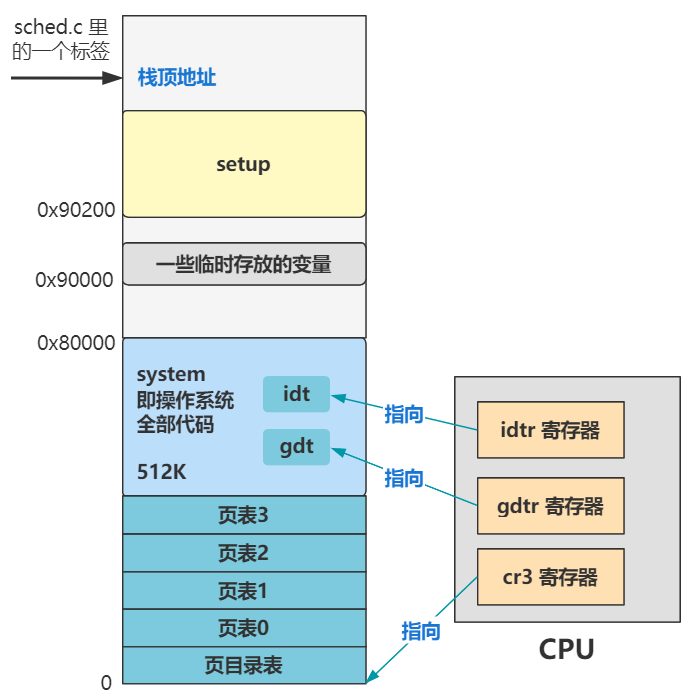

当时 linux-0.11 认为,总共可以使用的内存不会超过

16M,也即最大地址空间为 0xFFFFFF。

而按照当前的页目录表和页表这种机制,1 个页目录表最多包含 1024

个页目录项(也就是 1024 个页表),1 个页表最多包含 1024 个页表项(也就是

1024 个页),1 页为 4KB(因为有 12 位偏移地址),因此,16M

的地址空间可以用 1 个页目录表 + 4 个页表搞定。

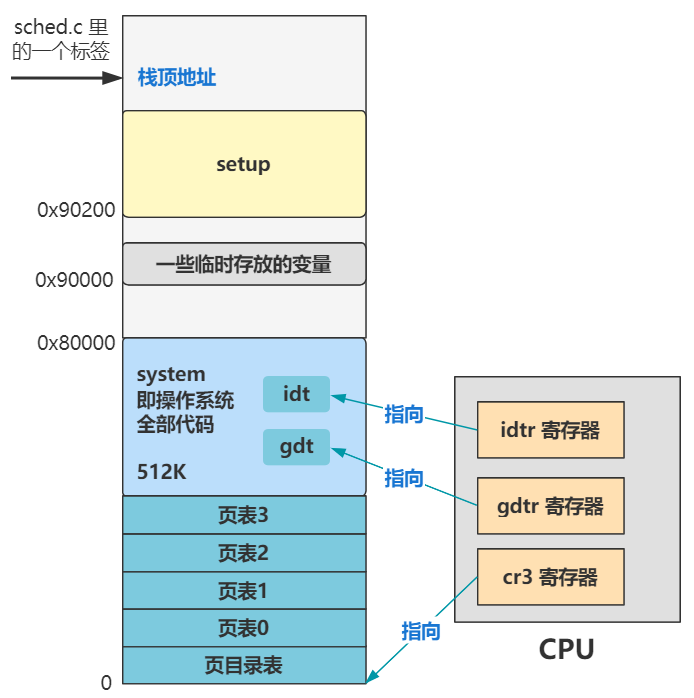

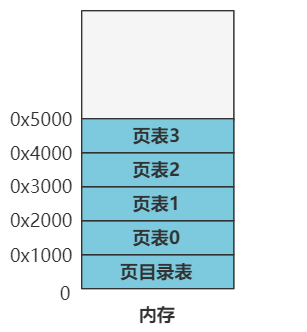

所以,上面这段代码就是,将页目录表放在内存地址的最开头,还记得上一讲开头让你留意的

_pg_dir 这个标签吧?

1

2

3

4

5

| _pg_dir:

_startup_32:

mov eax,0x10

mov ds,ax

...

|

之后紧挨着这个页目录表,放置 4

个页表,代码里也有这四个页表的标签项。

1

2

3

4

5

| .org 0x1000 pg0:

.org 0x2000 pg1:

.org 0x3000 pg2:

.org 0x4000 pg3:

.org 0x5000

|

最终将页目录表和页表填写好数值,来覆盖整个 16MB

的内存。随后,开启分页机制。此时内存中的页表相关的布局如下。

同时,如 idt 和 gdt 一样,我们也需要通过一个寄存器告诉 CPU

我们把这些页表放在了哪里,就是这段代码。

你看,我们相当于告诉 cr3 寄存器,0

地址处就是页目录表,再通过页目录表可以找到所有的页表,也就相当于

CPU 知道了分页机制的全貌了。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| setup_paging:

...

mov eax,_pg_dir

mov [eax],pg0+7

mov [eax+4],pg1+7

mov [eax+8],pg2+7

mov [eax+12],pg3+7

mov edi,pg3+4092

mov eax,00fff007h

std

L3: stosd

sub eax, 1000h

jpe L3

...

|

很简单,对照刚刚的页目录表与页表结构看。

前五行表示,页目录表的前 4 个页目录项,分别指向 4

个页表。比如页目录项中的第一项 [eax] 被赋值为

pg0+7,也就是

0x00001007,根据页目录项的格式,表示页表地址为

0x1000,页属性为 0x07

表示改页存在、用户可读写。

后面几行表示,填充 4 个页表的每一项,一共

4*1024=4096 项,依次映射到内存的前 16MB 空间。

逻辑地址:我们程序员写代码时给出的地址叫逻辑地址,其中包含段选择子和偏移地址两部分。

线性地址:通过分段机制,将逻辑地址转换后的地址,叫做线性地址。而这个线性地址是有个范围的,这个范围就叫做线性地址空间,32

位模式下,线性地址空间就是 4G。

物理地址:就是真正在内存中的地址,它也是有范围的,叫做物理地址空间。那这个范围的大小,就取决于你的内存有多大了。

虚拟地址:如果没有开启分页机制,那么线性地址就和物理地址是一一对应的,可以理解为相等。如果开启了分页机制,那么线性地址将被视为虚拟地址,这个虚拟地址将会通过分页机制的转换,最终转换成物理地址。

第十回 |

进入main函数前的最后一跃

这仍然要回到上一讲我们跳转到设置分页代码的那个地方(head.s

里),这里有个骚操作帮我们跳转到 main.c。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

| after_page_tables:

push 0

push 0

push 0

push L6

push _main

jmp setup_paging

...

setup_paging:

...

ret

|

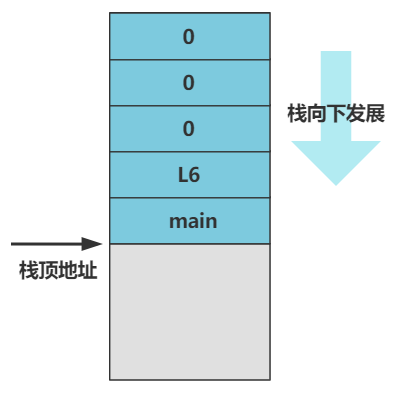

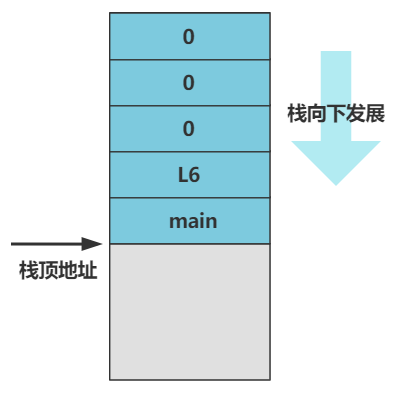

push 指令就是压栈,五个 push

指令过去后,栈会变成这个样子。

然后注意,setup_paging 最后一个指令是

ret,也就是我们上一回讲的设置分页的代码的最后一个指令,形象地说它叫返回指令,但

CPU

可没有那么聪明,它并不知道该返回到哪里执行,只是很机械地把栈顶的元素值当做返回地址,跳转去那里执行。

再具体说是,把 esp 寄存器(栈顶地址)所指向的内存处的值,赋值给 eip

寄存器,而 cs:eip 就是 CPU 要执行的下一条指令的地址。而此时栈顶刚好是

main.c 里写的 main 函数的内存地址,是我们刚刚特意压入栈的,所以 CPU

就理所应当跳过来了。

至于其他压入栈的 L6 是用作当 main

函数返回时的跳转地址,但由于在操作系统层面的设计上,main

是绝对不会返回的,所以也就没用了。而其他的三个压栈的 0,本意是作为 main

函数的参数,但实际上似乎也没有用到,所以也不必关心。

第一部分总结

第一部分完结

进入内核前的苦力活 (qq.com)

第十一回 |

整个操作系统就20几行代码

第11回

| 整个操作系统就 20 几行代码 (qq.com)

mian.c文件中的main方法。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

| void main(void) {

ROOT_DEV = ORIG_ROOT_DEV;

drive_info = DRIVE_INFO;

memory_end = (1<<20) + (EXT_MEM_K<<10);

memory_end &= 0xfffff000;

if (memory_end > 16*1024*1024)

memory_end = 16*1024*1024;

if (memory_end > 12*1024*1024)

buffer_memory_end = 4*1024*1024;

else if (memory_end > 6*1024*1024)

buffer_memory_end = 2*1024*1024;

else

buffer_memory_end = 1*1024*1024;

main_memory_start = buffer_memory_end;

mem_init(main_memory_start,memory_end);

trap_init();

blk_dev_init();

chr_dev_init();

tty_init();

time_init();

sched_init();

buffer_init(buffer_memory_end);

hd_init();

floppy_init();

sti();

move_to_user_mode();

if (!fork()) {

init();

}

for(;;) pause();

}

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

| void main(void) {

ROOT_DEV = ORIG_ROOT_DEV;

drive_info = DRIVE_INFO;

memory_end = (1<<20) + (EXT_MEM_K<<10);

memory_end &= 0xfffff000;

if (memory_end > 16*1024*1024)

memory_end = 16*1024*1024;

if (memory_end > 12*1024*1024)

buffer_memory_end = 4*1024*1024;

else if (memory_end > 6*1024*1024)

buffer_memory_end = 2*1024*1024;

else

buffer_memory_end = 1*1024*1024;

main_memory_start = buffer_memory_end;

}

|

包括根设备

ROOT_DEV,之前在汇编语言中获取的各个设备的参数信息

drive_info,以及通过计算得到的内存边界

main_memory_start

main_memory_end

buffer_memory_start

buffer_memory_end

从哪获得之前的设备参数信息呢?如果你前面看了,那一定还记得这个表,都是由

setup.s 这个汇编程序调用 BIOS

中断获取的各个设备的信息,并保存在约定好的内存地址 0x90000 处。

| 0x90000 |

2 |

光标位置 |

| 0x90002 |

2 |

扩展内存数 |

| 0x90004 |

2 |

显示页面 |

| 0x90006 |

1 |

显示模式 |

| 0x90007 |

1 |

字符列数 |

| 0x90008 |

2 |

未知 |

| 0x9000A |

1 |

显示内存 |

| 0x9000B |

1 |

显示状态 |

| 0x9000C |

2 |

显卡特性参数 |

| 0x9000E |

1 |

屏幕行数 |

| 0x9000F |

1 |

屏幕列数 |

| 0x90080 |

16 |

硬盘1参数表 |

| 0x90090 |

16 |

硬盘2参数表 |

| 0x901FC |

2 |

根设备号 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| void main(void) {

...

mem_init(main_memory_start,memory_end);

trap_init();

blk_dev_init();

chr_dev_init();

tty_init();

time_init();

sched_init();

buffer_init(buffer_memory_end);

hd_init();

floppy_init();

...

}

|

- 切换到用户态模式,并在新的进程中做一个最终的初始化init

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| void main(void) {

...

sti();

move_to_user_mode();

if (!fork()) {

init();

}

...

}

|

这里init函数里会创建一个进程,设置终端的标准IO,并且再创建一个执行shell程序的进程用来接收用户的命令,到这里其实就出现了我们熟悉的画面。

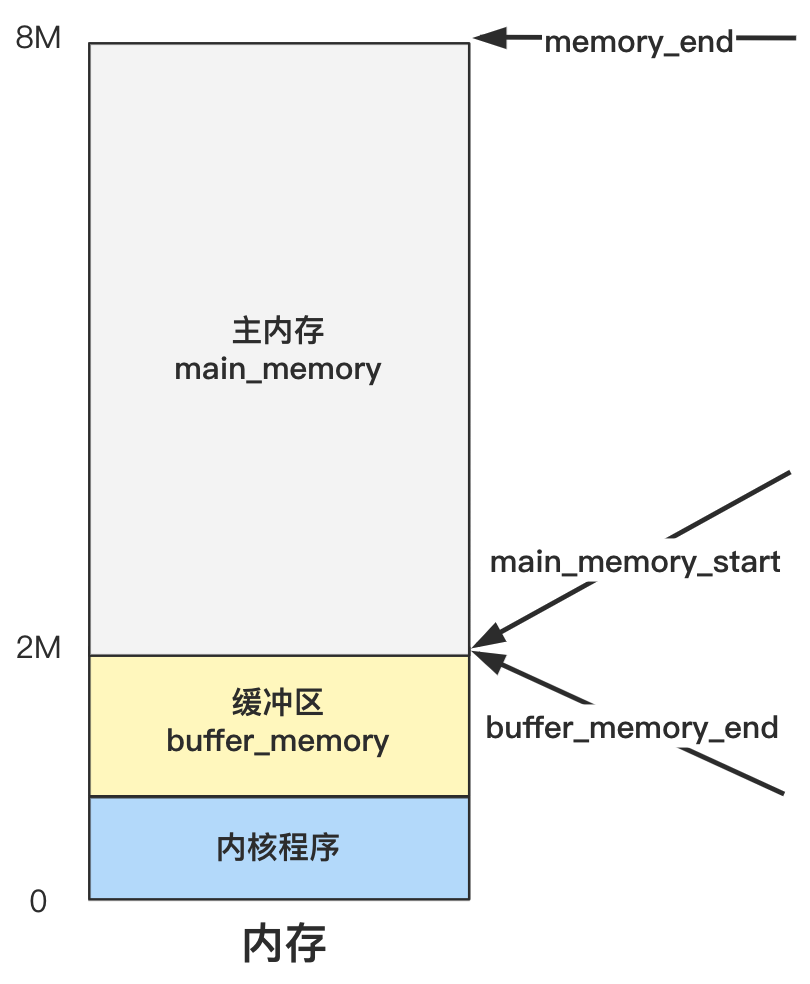

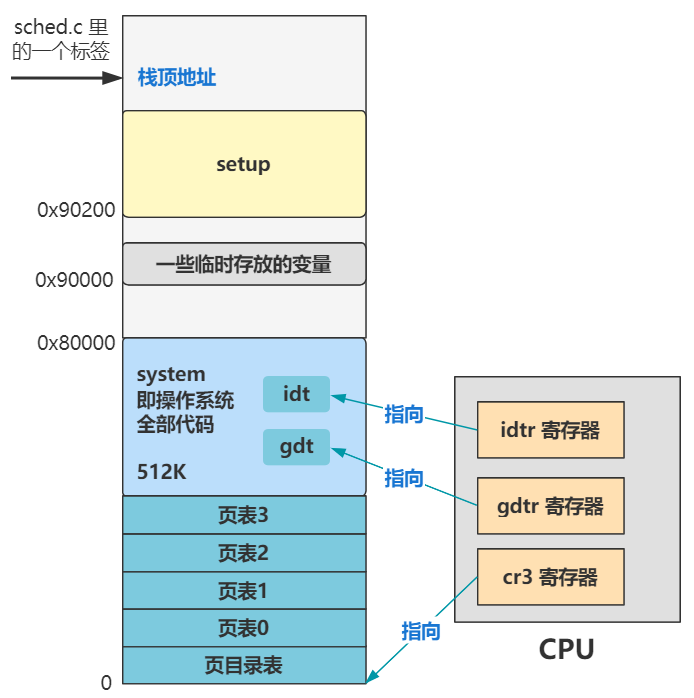

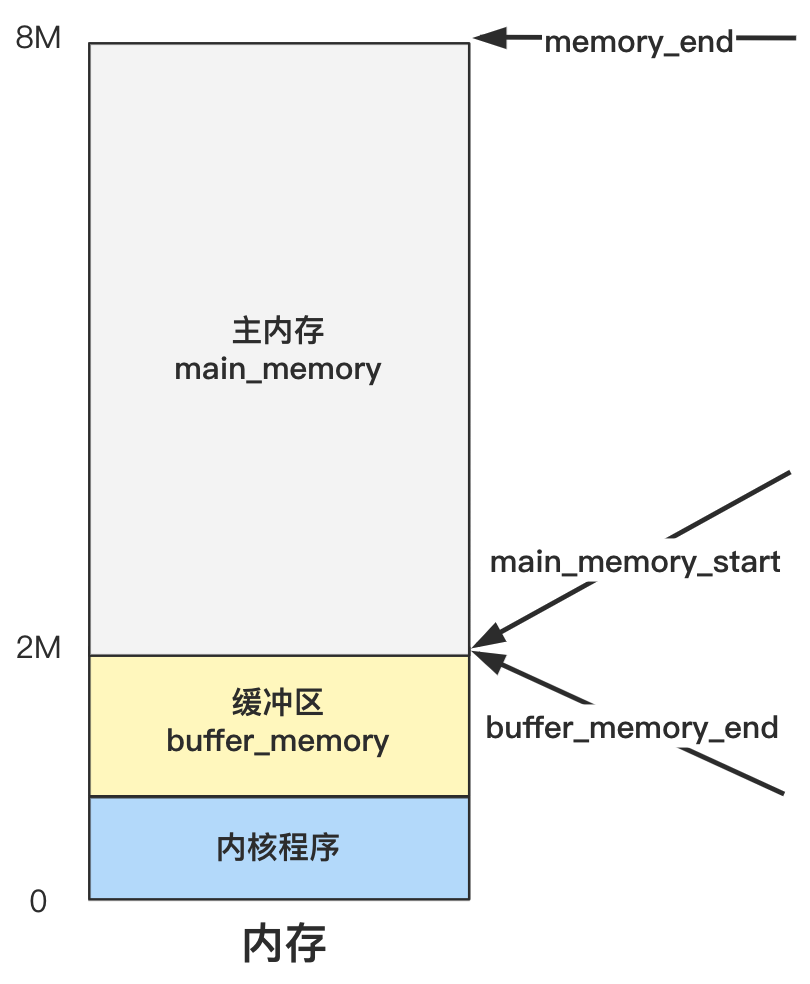

目前的内存布局图

第十二回 |

管理内存前先划分出三个边界值

第12回

| 管理内存前先划分出三个边界值 (qq.com)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

| void main(void) {

...

memory_end = (1<<20) + (EXT_MEM_K<<10);

memory_end &= 0xfffff000;

if (memory_end > 16*1024*1024)

memory_end = 16*1024*1024;

if (memory_end > 12*1024*1024)

buffer_memory_end = 4*1024*1024;

else if (memory_end > 6*1024*1024)

buffer_memory_end = 2*1024*1024;

else

buffer_memory_end = 1*1024*1024;

main_memory_start = buffer_memory_end;

...

}

|

判断的标准都是 memory_end

也就是内存最大值的大小,而这个内存最大值由第一行代码可以看出,是等于 1M

+ 扩展内存大小。

其实就只是针对不同的内存大小,设置不同的边界值罢了

假设总内存一共就 8M 大小吧。

那么如果内存为 8M 大小,memory_end 就是

8 * 1024 * 1024

也就只会走倒数第二个分支,那么 buffer_memory_end

就为

2 * 1024 * 1024

那么 main_memory_start 也为

2 * 1024 * 1024

该段代码就是决定了三个边界地址。

主内存区的管理和分配是以下代码,

1

2

3

4

5

| void main(void) {

...

mem_init(main_memory_start, memory_end);

...

}

|

缓冲区的管理和分配是以下代码,

1

2

3

4

5

| void main(void) {

...

buffer_init(buffer_memory_end);

...

}

|

第十三回 |

操作系统就用一张大表管理内存?

操作系统就用一张大表管理内存?

(qq.com)

该篇文章主要简述主内存是如何进行管理的。

mem_init() function

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

| #define LOW_MEM 0x100000

#define PAGING_MEMORY (15*1024*1024)

#define PAGING_PAGES (PAGING_MEMORY>>12)

#define MAP_NR(addr) (((addr)-LOW_MEM)>>12)

#define USED 100

static long HIGH_MEMORY = 0;

static unsigned char mem_map[PAGING_PAGES] = { 0, };

void mem_init(long start_mem, long end_mem)

{

int i;

HIGH_MEMORY = end_mem;

for (i=0 ; i<PAGING_PAGES ; i++)

mem_map[i] = USED;

i = MAP_NR(start_mem);

end_mem -= start_mem;

end_mem >>= 12;

while (end_mem-- >0)

mem_map[i++]=0;

}

|

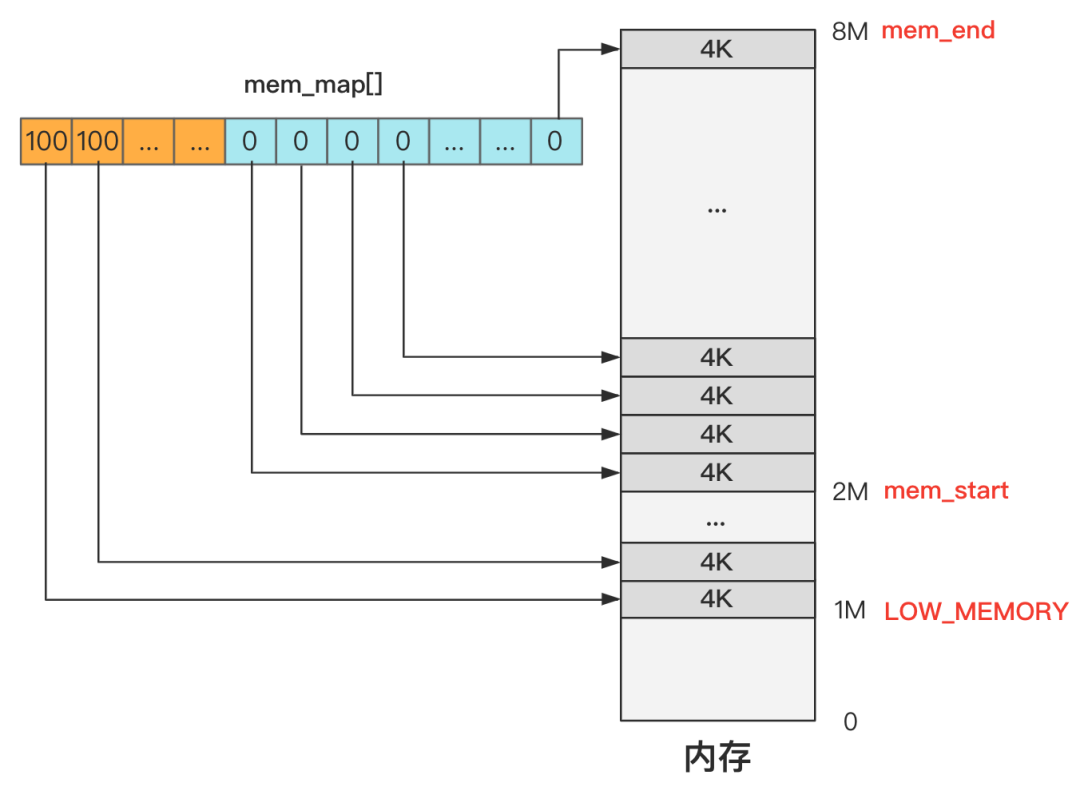

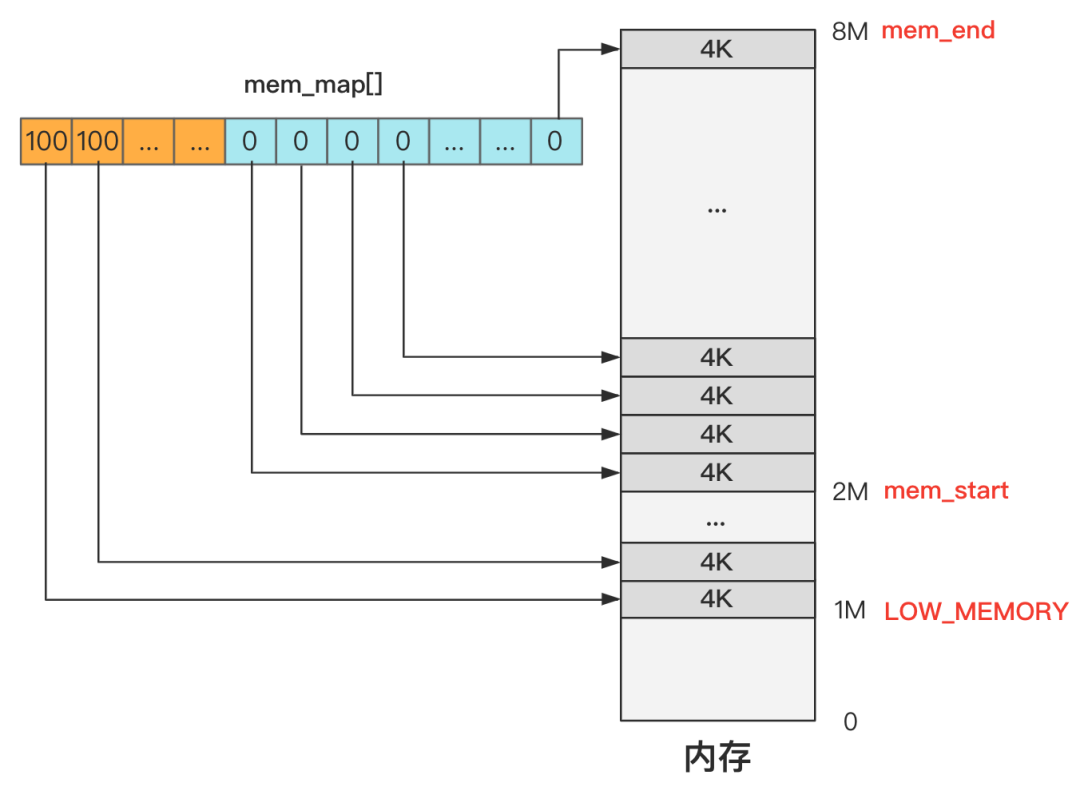

仔细一看这个方法,其实折腾来折腾去,就是给一个

mem_map 数组的各个位置上赋了值,而且显示全部赋值为 USED

也就是 100,然后对其中一部分又赋值为了 0。

就是准备了一个表,记录了哪些内存被占用了,哪些内存没被占用。

可以看出,初始化完成后,其实就是 mem_map 这个数组的每个元素都代表一个

4K 内存是否空闲(准确说是使用次数)。

4K 内存通常叫做 1

页内存,而这种管理方式叫分页管理,就是把内存分成一页一页(4K)的单位去管理。

1M

以下的内存这个数组干脆没有记录,这里的内存是无需管理的,或者换个说法是无权管理的,也就是没有权利申请和释放,因为这个区域是内核代码所在的地方,不能被“污染”。

1M 到 2M 这个区间是缓冲区,2M

是缓冲区的末端,缓冲区的开始在哪里之后再说,这些地方不是主内存区域,因此直接标记为

USED,产生的效果就是无法再被分配了。

2M

以上的空间是主内存区域,而主内存目前没有任何程序申请,所以初始化时统统都是零,未来等着应用程序去申请和释放这里的内存资源。

应用程序申请内存

在 memory.c 文件中有个函数

get_free_page(),用于在主内存区中申请一页空闲内存页,并返回物理内存页的起始地址。

比如我们在 fork 子进程的时候,会调用 copy_process

函数来复制进程的结构信息,其中有一个步骤就是要申请一页内存,用于存放进程结构信息

task_struct。

1

2

3

4

5

6

| int copy_process(...) {

struct task_struct *p;

...

p = (struct task_struct *) get_free_page();

...

}

|

我们看 get_free_page

的具体实现,是内联汇编代码,看不懂不要紧,注意它里面就有

mem_map 结构的使用。就是选择 mem_map

中首个空闲页面,并标记为已使用。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

| unsigned long get_free_page(void) {

register unsigned long __res asm("ax");

__asm__(

"std ; repne ; scasb\n\t"

"jne 1f\n\t"

"movb $1,1(%%edi)\n\t"

"sall $12,%%ecx\n\t"

"addl %2,%%ecx\n\t"

"movl %%ecx,%%edx\n\t"

"movl $1024,%%ecx\n\t"

"leal 4092(%%edx),%%edi\n\t"

"rep ; stosl\n\t"

"movl %%edx,%%eax\n"

"1:"

:"=a" (__res)

:"0" (0),"i" (LOW_MEM),"c" (PAGING_PAGES),

"D" (mem_map + PAGING_PAGES-1)

:"di","cx","dx");

return __res;

}

|